J’écris pour retracer le murmure de la rivière de mon enfance.

Mais j’écris aussi pour l’enfouir sous les feuilles parce que j’éprouve trop de regrets.

J’écris pour me souvenir des meilleurs moments d’autrefois : les roses trémières sur la grille, la confiture de mirabelles bien chaude de ma mère, mes longs cheveux, le croissant de lune dans une flaque de pluie au retour de l’école, un dessin réussi.

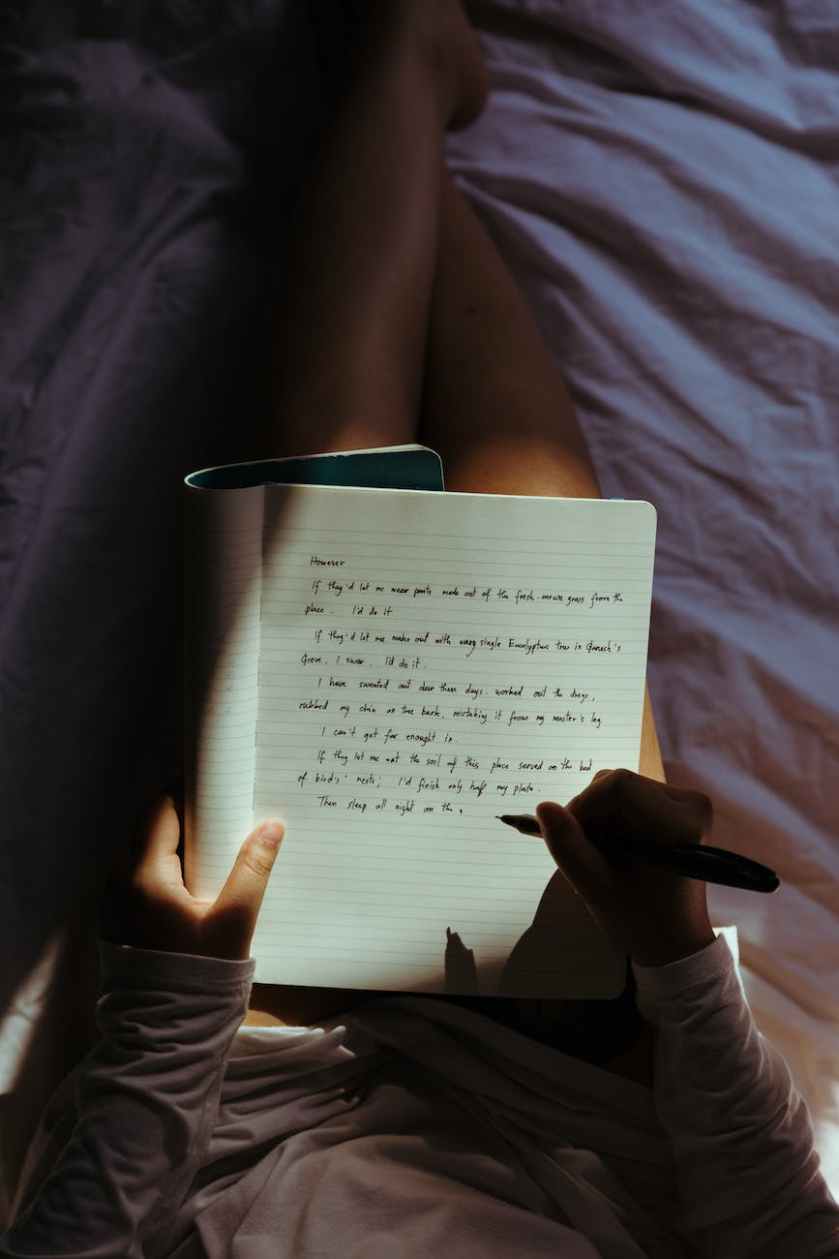

Cependant, je m’aperçois qu’au rythme de ma plume, ces meilleurs moments s’éloignent toujours plus de moi, inéluctablement portés par le fil de l’encre au large de la page.

Alors, j’écris aussi pour les laisser s’en aller. J’écris pour faire de chaque mot un adieu.

J’écris pour oublier ce que furent les choses et les êtres partis car mon présent ne les contient plus. En quelque sorte, les déposer sur le papier, c’est les libérer pour mieux me délivrer.

J’écris pour traverser leur mort et revivre.

J’écris pour que l’on garde un peu mémoire de mon passage sur ce papier, sur cette terre. Je suis fière d’apporter les preuves au lecteur inconnu que j’ai vécu, souri, aimé.

Pourtant, je sais qu’une fois le cahier refermé, ce lecteur vivra ses propres expériences. Lui aussi, il les éprouvera avec une telle clarté, une telle intensité qu’il oubliera que quelqu’un les aura vécues et en aura formulé le caractère indicible avant lui. Et si par hasard il s’en rappelle, ce ne sera que par un mot peut-être, voire un fragment de phrase, une vague réminiscence (« J’ai lu quelque part ce que je ressens. ») sans parvenir à en définir l’origine.

J’écris tout en sachant que ce que j’écris sera effacé par la vie,

parce que c’est ainsi que fonctionnent les signes :

ils apparaissent pour ensuite se fondre dans la nuit,

frêles points qui clignent un instant encore,

pour que renaisse le désir du désir,

celui d’initier une autre phrase,

maintenant, plus tard, à la prochaine aurore.

Géraldine Andrée